浴衣を着る際の9つ注意点をご紹介します。

- 肌着: 最近の浴衣は薄手の生地が多いので、肌着選びは着姿を美しく保つためにとても重要です。

- 衿元: 浴衣を美しく着こなす上で衿を抜きすぎるとだらしなく見えたり、逆に首元が詰まりすぎると窮屈に見えたりします。

- 背中のだぶつき:背中にだぶつきがあることで、だらしなく見えるだけでなく襟元の着崩れにもつながります。

- 裾: 身丈は、くるぶしが隠れるくらいが目安です。長すぎると歩きにくく、短すぎると不格好に見えてしまいます。

- 帯: 帯は半幅帯や兵児帯が一般的ですが、最近では八寸帯を合わせるなど幅広い帯が使われています。

- 帯結び: 帯結びの種類によっては、浴衣の雰囲気が大きく変わります。シンプルな文庫結びや華やかな蝶々結びなど、好みに合わせてお選びください。

- 足袋の有無:足袋を履くことでと印象がガラリと変わります。帯や帯結びによっては、足袋を履くことで今までとは違った浴衣姿を楽しむことが出来ます。

- 小物: 下駄や巾着、うちわなど、浴衣に合った小物を選ぶとさらに素敵な着姿になります。

- ヘアスタイル:「1髪型2化粧3着付け」と言われるくらい、髪型は浴衣姿に大きな影響を与えます。

それぞれ詳しく紹介していきます。

PICK UP

▼その他の40代50代の着物の髪型▼

着物の髪型 自分で簡単にヘアアレンジする綺麗で時短テクニックの和装ヘアスタイル

肌着の注意点

浴衣の下には、汗を吸ってくれる綿や麻などの素材の肌着を着用をお試しください。。浴衣が汗でべたつくのを防ぎます。

注意点として以下のことが挙げられます。

着物用の肌着の着用

- 汗対策: 浴衣は下に長襦袢を着ずに気軽に着ることが出来ます。そのため、汗を吸い取ってくれる肌着は必須です。浴衣に直接汗が染み込むのを防ぐことでおきる着心地の悪さを防止し、また出来るだけ浴衣を清潔に保つことで、浴衣の生地を長持ちさせることができます。綿や麻、キュプラなど、吸湿性や通気性に優れた素材を選ぶと、汗をかいても快適に過ごすことが出来ます。

- 透け防止: 薄手の浴衣は透けやすいものが多いです。着物用の肌着は白や薄いベージュなどの色が多く、浴衣の色を邪魔せず透けるのを防いでくれます。白や薄いベージュなど、浴衣に響きにくい色を選ぶのが基本です。

- 肌の露出防止:浴衣の脇部分には身八つ口という縫い閉じていない開いている部分があります。下着を着ずに浴衣だけを着た場合、この身八つ口から肌が露出してしまう可能性があります。自分では見えない部分ですが、他の人には意外と良く見えてしまうので注意が必要です。

- 滑りやすさ: 着物の肌着は生地の滑りが良いものが多くあります。浴衣の滑りが良くなり着付けや足さばきが良くなります。

- サイズ: 肌着は体にぴったり合うものを選うことが大切です。大きすぎるともたついて着姿が崩れる原因になります。

着物用の肌着がない場合の代用品

- 着物用の下着が手元にない場合は、綿や麻などの天然素材のキャミソールやペチコートでも代用できます。襟ぐりが広いものを選び、浴衣の下から見えないようにする注意が必要です。しっかりと衿を抜いた着付けをする場合は、洋服用下着の前後を逆にして活用することもできます。

- ステテコも汗対策としておすすめです。裾さばきが良くなり、腿の間の汗の気持ち悪さを防いでくれます。

これらのポイントを押さえることで、より快適に、美しく浴衣を着こなすことができます。

補正を行う

気軽に着ることが出来る浴衣ですが、汗対策も兼ねて補正を行うことでより綺麗な気姿になることが出来ます。

- 補正の位置: 特にウエストのくびれ部分にタオルなどを巻いて、凹凸をなくすように補正すると効果的です。ウエストのくびれ部分にタオルを巻いて、寸胴体型にすることで、腰紐がずれにくくなり、着丈が安定します。

汗対策のためのタオルが補正にもなり、着崩れを防止してくれます。

補正のやり方が分からない場合は、タオル1枚を横半分に折り細くして腰に巻いて汗取り兼補正にご使用ください。

着付けの注意点

浴衣は着物とは違った着付けの難しさがあります。

浴衣を着る時の注意点、綺麗な浴衣姿になる着付けのポイントをご紹介します。

衿の抜き方

浴衣を美しく着こなす上で衿の抜き方は気をつけたいポイントです。抜きすぎるとだらしなく見えたり、逆に首元が詰まりすぎると窮屈に見えたりします。

衿を抜きすぎると以下の様になります。

- だらしなく見えてしまう:

- 衿を抜きすぎると、首元の肌が露出しすぎてしまい、下着が見えてしまう可能性もあり、全体的にだらしない印象を与えてしまうことがあります。また、衿の抜き加減で全体のシルエットや雰囲気が大きく変わります。

- 着崩れやすくなる:

- 衿を抜きすぎると、浴衣全体が安定せず、着崩れの原因になります。特に、歩くたびに衿がずれてしまい、着姿が乱れやすくなります。

適切な抜き加減の目安

- 「こぶし一つ分」が目安:

- 浴衣の衿は、首の後ろにこぶし一つ分程度の空間ができるように抜くのが一般的です。これくらいが最も美しく、涼しげに見える抜き加減とされています。

- 衿を抜く際に、細目に抜くのか丸く抜くのかによっても首の見え方が変わります。首元がすらりと見えるように意識すると、より上品な着姿になります。

- 着付けの際にしっかり固定する:

- 衿を抜いた状態で、胸紐でしっかりと固定することが重要です。

- 着付けの最後に衿の抜き加減を再度確認し、必要に応じて整えます。

これらのポイントを意識して、美しい衿元をキープしてください。

浴衣に衿芯を使用

すっきりとした浴衣姿になりたい場合、浴衣に衿芯を入れる方法があります。

本来、浴衣は着物と違って直接肌につけて着るものであり、基本的に衿芯は入れないものとされていました。しかし、近年では浴衣をおしゃれ着として着る方が増え、着物風により美しい着姿を求める傾向があります。

衿芯を入れることで得られるメリットは主に以下の2点です。

メリット

- 衿元が美しく、シャープに見える: 衿芯を入れると、衿が凸凹せずピンと張った状態になります。これにより、首筋がすっきりと見え、全体的に格調高いより着物に近い印象になり、全体が引き締まり大人っぽく見せることができます。

- 衿の着崩れを防ぎ、美しい状態が長持ちする: 衿芯が入っていることで、歩いたり座ったりしても衿の形が崩れにくくなります。特に、長時間のお出かけでも美しい衿元を保ちたい場合に効果的です。

注意点

もちろん、衿芯を入れることにデメリットがないわけではありません。

- 浴衣本来のラフさが薄れる;衿芯を入れることで、浴衣本来の「くつろぎ着」というラフで涼しげな雰囲気は少し薄れます。よりフォーマルな着物に近い印象になるため、着用するシーンによっては不向きと感じる人もいるかもしれません。

- 暑く感じる場合がある:肌に当たる部分が固くなるため、夏場の特に暑い日には、汗をかきやすく、少し蒸れを感じることもあります。

着物用の衿芯では固すぎる、きっちりしすぎると感じる場合は、厚紙やコピー用紙を数枚重ねて衿芯の代わりに使用すると、好みの柔らかさの衿を作ることが出来ます。

まとめ

- 浴衣をより上品で、着崩れしにくい状態で着たい → 衿芯を入れるのがおすすめ

- 浴衣本来のラフで涼しげな着こなしを楽しみたい → 衿芯を入れない

どちらの方法が良いかは、浴衣を着る目的や、どういう着姿を目指すかによって変わります。ご自身の好みに合わせてお試しください。

背中のだぶつき

背中のだぶつきは、浴衣姿を美しく見せる上で意外と気になる点です。主に以下のような原因と、その解決策があります。

だぶつきの原因

- 着付けの初期段階でのシワの取り忘れ: 着付けの際に、背中や腰のシワをきちんと脇に寄せて処理していないことが原因です。

- 猫背などの姿勢: 背中が丸まっていると、布が余ってだぶつきやすくなります。

- 胸紐を締める位置: 胸紐の位置が不適切だと、背中にシワが寄りやすくなることがあります。

解決策

- 着付けの段階でシワを寄せる:

- 腰紐や胸紐を締めた後、両手で浴衣の背中心(背中の縫い目)をしっかりと持ち、下に軽く引っ張ります。

- その後、背中のシワを左右の脇に寄せてすっきりとさせます。

- 背中のシワをしっかり脇に寄せることで、背中のだぶつきを防ぎ、着姿を美しく保てます。

- この作業を丁寧に行うことで、背中がピシッとした着姿になります。

- 姿勢を意識する:

- 着付けをしている間は、背筋を伸ばし、良い姿勢を保つように意識しましょう。

- 猫背になると、どうしても背中の布にダボツキが出てしまいます。

- 着崩れ直し:

- もし背中にダボツキが出てしまったら、帯の下に指を差し入れて、背中の布を左右斜め下に引くようにの脇に寄せるようにしてシワを伸ばすと改善できます。

- また、後ろのおはしょりを下に軽く引っ張ると、背中の緩みが取れて、襟元も落ち着きます。

これらの点を意識して着付けてみてください。

愛用している腰紐、胸紐のご紹介

着物の1巻き目に当たる部分がシリコンになっている腰紐です。

長襦袢の胸元や単衣や夏の着物、袷の着物の胸紐に使っています。

袷の着物でも伊達締めを使わなくてもいいくらい、しっかりと止めてくれます。

暑がりな方や着物の着付けに慣れて、浴衣も伊達締めをしないと落ち着かないという方に是非1度お試しいただきたい腰紐、胸紐です。

着付けがとても楽になります。

【8/9-8/18★全品ポイント5倍】すずろ腰紐 腰ひも 腰紐 こしひも 機能的な腰ひも モス腰ひも×ゴムベルト 着付け小物 浴衣用 着物用

裾の長さを工夫する

浴衣の着丈が短い場合、全体的に幼い印象になってしまいます。子供っぽくならないように見せるための対処法がいくつかあります。

浴衣の着丈が短いと、以下のような印象になります。

- 若々しく、可愛らしい印象:着丈がくるぶしよりも短いと、足首がしっかりと見えるため、全体的に軽やかで元気な印象を与えます。特に若い方が着こなすと、ポップで可愛らしい雰囲気になります。

- カジュアルで現代的な印象:伝統的な浴衣の着こなしは、着丈をくるぶしが隠れるか、少し見える程度にするのが一般的です。そのため、着丈が短いと、より現代的でカジュアルなファッションのように見えます。洋服の感覚で着こなせるので、親しみやすい雰囲気になります。

- 活動的で動きやすい印象:着丈が短いと、裾を気にせず歩きやすくなります。階段の上り下りや、人混みの中でも裾を踏む心配が少なくなるため、花火大会や夏祭りなど、アクティブに動き回るシーンに適しています。

注意すべき点

- 大人っぽさや上品さが薄れる場合がある:浴衣の「粋」や「艶やかさ」といった、大人っぽい魅力を引き出すには、ある程度の着丈が必要です。着丈が短すぎると、上品さや落ち着いた印象が薄れてしまうことがあります。

- 着付けがおかしいと見える可能性:意図的に短くしている場合でも、人によっては「着付けがうまくなっていない」と誤解されることもあります。特に、不慣れな方が着丈を短く着ると、おかしな印象をてしまう可能性もゼロではありません。

- 合わせる小物を選ぶ:着丈が短い分、足元や草履、下駄がより目立ちます。全体のバランスを考えて、足元もコーディネートすることが重要です。

どのような着丈がおすすめか

裾の調整

- くるぶしが隠れる程度:最も一般的で、上品さと動きやすさのバランスが良い着丈です。くるぶしが隠れるか、少し見えるくらいの長さに調整することで、大人っぽい着こなしになります。

- くるぶしが見える程度:涼しげで軽やかな印象になります。多くの方が着こなす、現代的な着丈です。

- それより短い場合:ファッション性が高く、個性的な着こなしになります。ただし、大人っぽい着こなしを目指す場合は、全体のバランスに注意が必要です。

最終的には、ご自身の好みや着るシーンに合わせて着丈を調整することが大切です。

帯の注意点

浴衣を着る際に使われる帯には、いくつかの種類があります。それぞれ特徴や雰囲気が異なるので、浴衣の柄やなりたいイメージに合わせて選んでみてください。

主に以下の3種類がよく使われます。

帯の種類

1. 半幅帯(はんはばおび)

- 特徴: 浴衣の帯として最も一般的で、幅が通常の帯(袋帯や名古屋帯など)の半分程度であることからこの名がつきました。ハリのあるしっかりした素材が多く、きちんとした印象になります。

- 結び方: 文庫結び、蝶結び、片流し結びなど、結び方のバリエーションが豊富で、自由なアレンジを楽しめます。

- おすすめの人: きちんとした着姿にしたい方、結び方のレパートリーを増やして楽しみたい方。浴衣だけでなく、カジュアルな着物にも合わせることができます。

2. 兵児帯(へこおび)

- 特徴: 柔らかくてふわふわした素材が特徴で、リボン結びをするだけでも可愛らしく、ボリュームのある後ろ姿になります。

- 結び方: 特別な技術がなくても簡単に結ぶことができ、アレンジもしやすいです。リボン結びや花結びなど、ふんわりとした結び方が人気です。

- おすすめの人: 着付け初心者の方、可愛らしい雰囲気やカジュアルな着こなしをしたい方。長時間着ていても締め付け感が少なく、楽に着たい方にも向いています。

最近では、大人らしさを保ちながらも締め付け感の少ない兵児帯も豊富に販売されています。「子供っぽい」「カジュアルすぎる」と感じていた方も一度お試しすることで、浴衣の着こなし、浴衣のおしゃれの幅が広がる可能性があります。

3.八寸帯

浴衣に八寸帯を合わせることは、とても粋でおしゃれな着こなし方の一つです。

博多織や紗(しゃ)や羅(ら)といった透け感のある夏用の八寸帯であれば、浴衣との相性も良いです。

1. 着こなしの雰囲気

-

- 半幅帯や兵児帯がカジュアルで可愛らしい、または軽やかな印象なのに対し、八寸帯を合わせると、より「着物」に近い、落ち着いた上品な雰囲気になります。

- 大人の女性が、少し改まった場所やおしゃれなレストランなどへ浴衣で出かける際に適しています。

- 浴衣を「着物」として着こなすスタイル(襦袢を着て、足袋を履くなど)をする場合に、特に相性が良いとされています。

- 結び方

- 基本的な結び方は「一重太鼓」です。

- 半幅帯や兵児帯のように結び方のバリエーションは多くありませんが、きっちりとしたお太鼓結びは、着姿を格調高く見せてくれます。

- 帯締めや帯揚げといった小物も合わせて使用することが一般的です。

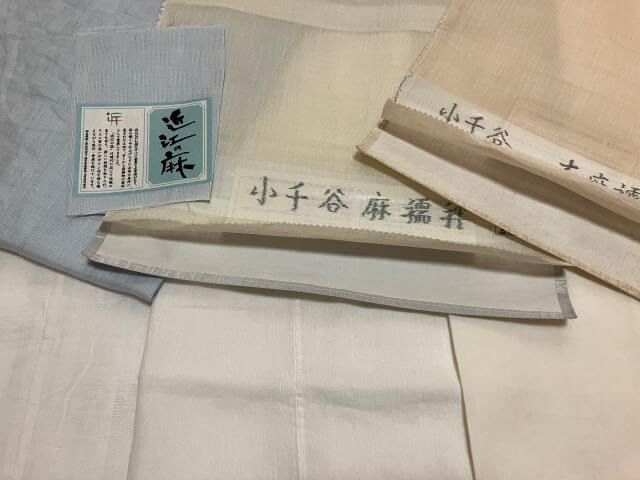

- 浴衣の選び方: 上質な綿絽(めんろ)や綿紅梅(めんこうばい)など、生地がしっかりしていて、着物に近い雰囲気の浴衣に合わせるのがおすすめです。一般的な安価な浴衣では、帯と浴衣のバランスが取れないことがあります。

- 夏の素材を選ぶ: 八寸帯は、通年使えるものもありますが、浴衣に合わせるなら「紗」や「羅」などの夏向けの素材を選ぶとより一層おしゃれです。

- コーディネート: 帯締め、帯揚げ、そして必要に応じて足袋や長襦袢などを合わせることで、より完成度の高い着こなしになります。

八寸帯は、浴衣をより大人っぽく、洗練された雰囲気で着こなしたい場合にぴったりの選択肢と言えるでしょう。

大人兵児帯のご紹介

最近ではこんなにおしゃれで大人な兵児帯があります。

柔らかいのに形も整いやすい、お太鼓アレンジもできる兵児帯です。

帯結び

シンプルな帯結び: 華やかすぎる蝶々結びなどではなく、文庫結びや貝の口など、シンプルな帯結びを選ぶと、上品で大人っぽい雰囲気になります。

半幅帯を結ぶ時の注意点

半幅帯は結び方が多様で楽しい反面、慣れていないと着崩れしてしまうことがあります。以下に、着姿を美しく保つための注意点をまとめました。

1. 帯をしっかりと締める

- 「胴」の部分をしっかり巻く: 帯を体に巻きつける際、1周ごとに締めることが非常に重要です。特に1周目をしっかり締めると、帯が下がりにくくなります。ただし、締めすぎると苦しくなるので、胸元は少しゆとりを持たせると良いでしょう。

- 真横に引く: 帯を締めるときは、前に引っ張るのではなく、真横に引くように意識すると、しっかり締めやすくなります。

2. 結び目を安定させる

- 土台を入れる: 結び目が不安定な場合、結び目の下にタオルなどを小さく畳んだ「土台」を入れると、結び目が持ち上がり安定します。特に柔らかい素材の帯を使う場合や、リボンの形をきれいに見せたい場合に有効です。

- 硬さやハリのある帯を選ぶ: 文庫結びなど、形をきれいに保ちたい結び方には、ハリのある素材や博多織の帯がおすすめです。柔らかい帯を使う場合は、結び目にかかる重みで形が崩れやすいため、結び方の工夫が必要です。

3. 帯を回す際の注意

- 帯を後ろに回すときは、お腹をへこませ、帯と体に摩擦が生じにくいようにするとスムーズに回せます。

- 後に回すと同時に帯の位置が下にずれる傾向があります。回す時は、上方向に回すことを意識すると帯の位置が下がらずに若々しい着こなしが出来ます。

- 最近では、滑りの良い帯板が販売されています。この様な便利小物を利用することでスムーズに着付けが出来ます。ツルツルした布(スカーフなど)を帯の下に巻いてから帯を締めると、摩擦が減って回しやすくなるというやり方もあります。

これらのポイントを意識して結ぶことで簡単に着付けが出来、着崩れを気にせず浴衣を楽しむことが出来ます。

コーディネートでできる工夫

足袋の有無

帯の種類や帯の結び方など、なりたい着姿によって足袋を使い分けるとより素敵な浴衣姿のなることが出来ます。

浴衣の着こなしにおいて、足袋を履くか履かないかは、全体の印象を大きく左右するポイントです。

半襟なしの浴衣姿でも、足袋を履くことで大人の雰囲気やきちんとした印象の着こなしを楽しむことが出来ます。

足袋を履かない場合(素足に下駄)

- 印象: カジュアルで涼しげ、くつろいだ雰囲気。花火大会やお祭りなど、夏の風情を楽しむシーンにぴったりです。

- メリット:

- 浴衣本来の気軽で涼やかな着こなしを楽しめる。

- 夏のイベントにふさわしい、生き生きとした印象になります。

- 注意点:

- 格式ばった場所や目上の方とのお食事など、かしこまった場には不向きな場合があります。

- 長時間歩くと、下駄の鼻緒で足が痛くなったり、靴擦れを起こしたりすることがあります。

- 冷房の効いた場所では、足元が冷えることがあります。

- お店の畳や座敷に上がる際、素足では失礼にあたることがあります。

足袋を履いた場合

- 印象: 上品で落ち着いた、きちんとした雰囲気。「夏着物」のような洗練された着こなしになります。

- メリット:

- 足元がすっきりとして、より上品で大人っぽい印象になります。

- 格式ばった場所や、目上の方と会う際などにも失礼にあたらず安心です。

- 下駄の鼻緒による足の痛みを軽減し、冷房対策にもなります。

- 足元の日焼けを防ぐ効果もあります。

- 注意点:

- 足袋を履くことで、浴衣のカジュアルな雰囲気が薄れることがあります。

- 浴衣を夏着物風に着こなす際には、半衿をつけたり、帯を名古屋帯にしたりするなど、他のアイテムと合わせてトータルコーディネートを考えると、よりバランスが良くなります。

まとめ

- 素足: 花火大会、夏祭り、縁日、カジュアルな外出など、気軽で涼しげな雰囲気を楽しみたい時の着こなし。

- 足袋: 少し改まった食事会、観劇、美術館、ホテルなど、上品できちんとした印象にしたい時や、着物風の着こなしを楽しみたい時の着こなし。

シーンや目指す印象に合わせて、足元を選ぶのがおすすめです。最近では、レースや麻素材の足袋など、夏らしい涼しげな足袋も多く、おしゃれの幅が広がっています。

小物使い

下駄やバッグ: 伝統的な下駄や竹かごの巾着など、和の小物を合わせることで全体がまとまり、大人らしい浴衣の着こなしになります。

アクセサリー: かんざしや扇子なども、大人っぽさを演出するのに効果的です。

ヘアスタイル

まとめ髪: 髪をすっきりまとめることで、首筋が綺麗に見え、大人っぽさが増します。

落ち着いた髪飾り: 花が多すぎるものよりも、シンプルなかんざしや玉かんざしなどを選ぶと良いでしょう。

ショートヘア:ショートヘアの場合でも、頭頂部にボリュームを出すことでいつもとは違った装いを楽しむことが出来ます。「毛先を整える」「ボサボサ感を無くす」など少し手を加えるだけでもガラリと印象が変わります。

浴衣を着る時の注意点 まとめ

夏祭りや花火大会など、夏のイベントで浴衣を楽しむ方が増えています。

気軽に夏のおしゃれを楽しむことが出来る浴衣ですが、長襦袢や衿芯を使わない分、意外と着付けが難しいのが浴衣です。

9つの注意するポイントを上げましたが、浴衣姿を写真に撮ってどのような着姿かを確認して、自分のなりたい浴衣姿に近づけるようにお役立てください。

この記事を読んだ方は、次にこちらの記事も読まれています。

浴衣を着物風に着る着方 夏着物になる浴衣の柄 生地 帯 着付け方法