染の麻の長襦袢は、夏の着物姿をよりおしゃれに、そして涼やかに楽しむためのアイテムとして人気があります。色の選び方にはいくつかのポイントがあります。

- 麻襦袢の色の出方

- 着物の透け感の活かし方や抑え方

- 透ける着物とのコーディネート

など、ご自身のスタイルに合う染の麻の長襦袢を選ぶ方法をご紹介いたします。

PICK UP

▼その他の麻の長襦袢について▼

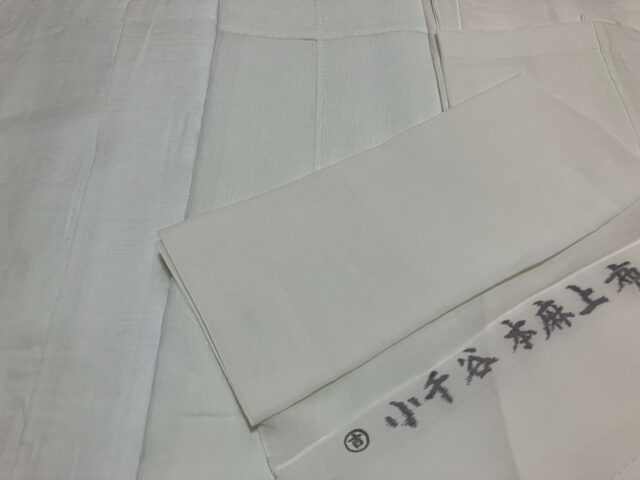

麻の長襦袢の色の出方

80番手と100番手の麻の長襦袢では、生地の厚さの違いから色の出方に違いが出る可能性があります。

その理由をいくつか掘り下げてみましょう。

生地の厚みと透け感

- 100番手: 糸が細いため、生地の密度が低くなり、より薄手で透け感が強くなります。同じ染料で染めても、生地自体が薄いため、光を通しやすく、結果として色の濃度が薄く感じられる傾向があります。特に淡い色の場合、よりその傾向が顕著になります。

- 80番手: 100番手よりも糸が少し太いため、生地に厚みがあり、透け感も軽減されます。そのため、染料がより生地に留まりやすく、同じ染料で染めても100番手よりも色が濃く、はっきりと見えることが多いです。

染料の吸着量と飽和度

- 生地の厚みや織り密度によって、繊維がどれだけの染料を吸着できるか(飽和度)が変わってきます。

- 100番手のような薄手の生地は、繊維量が少ないため、吸着できる染料の総量も少なくなります。そのため、同じ量の染料を使っても、薄い色に仕上がりやすいです。

- 80番手は、より多くの染料を吸着できるため、同じ条件で染めればより濃い色が出やすくなります。

光の反射と吸収

- 色の見え方は、光の反射と吸収によって決まります。

- 薄い生地は光をより多く透過させるため、生地が持つ本来の色の発色が抑えられ、光の影響を受けやすくなります。

- 厚い生地は光をより多く吸収・反射するため、色が濃く、安定して見える傾向があります。

結論として

「100番手は生地が薄いので同じように染めても色が薄く感じる」というお話は、まさにその通りです。同じ染料と染め方でも、80番手の長襦袢の方がより深みのある、はっきりとした色に感じられる可能性が高いでしょう。

選び方のポイント

- 色の濃淡の好み: 柔らかく淡い色の長襦袢を求めているのであれば100番手が、よりはっきりとした色味を求めるのであれば80番手が適しています。

- 透ける着物との相性: 薄手の夏着物と合わせる場合、100番手の長襦袢の方が透け感を活かした涼やかなコーディネートがしやすいです。80番手だと、色がはっきりしすぎて透けた時に主張しすぎる可能性があります。

番手による生地感の違いにより色の見え方の違いを理解して、ご自身の好みや着物とのコーディネートに合わせて選ぶと良いでしょう。

着物の透け感を生かすか抑えるか

着物とのコーディネート

色合わせのコツ

- 着物・帯・小物全体でメインカラーを3色以内に抑えると、洗練された印象になります。

- 麻の着物が生成りや藍、墨色といった静かな色調の場合、長襦袢や帯、小物で差し色を入れると洗練度が上がります。

- 迷ったら「帯より1トーン明るい帯締め」を選ぶように、長襦袢も全体の色味のバランスを考えると良いでしょう。

個性、肌の色

- 好きな色を優先: 最終的には、ご自身の好きな色を選ぶのが一番です。袖口から好きな色が覗くと、気分も上がりますよね。

- 顔立ちとの相性: ソフトな顔立ちの方には薄めの色、キリッとした印象の方には濃いめの色など、ご自身の雰囲気に合わせて選ぶのも良いでしょう。

具体的な色の例

- 色のトーン:

- 薄めの色: 桑色白茶、ごく淡い水色、クリーム色、薄鼠(ライトグレー)などは、涼しげで上品な印象を与えます。盛夏にも着やすい色です。

- 濃いめの色: 青藍、本紫色などは、より個性的でおしゃれ感を演出できます。

- 爽やかさ重視: 水色、薄めのグリーン(若竹色など)

- 柔らかい印象: クリーム色、桑色白茶

- 女性らしい: ラベンダー色、本紫色

- 万能色: 薄鼠(ライトグレー)、グレー

着用の場

染めの麻の長襦袢は、基本的にフォーマルな場での着用は避けた方が良いです。

麻は通気性が良く涼しいため、夏のカジュアルな着物によく合いますが、その性質上、カジュアルな素材とされています。フォーマルな場では、光沢があり、滑らかな絹素材の長襦袢が適切です。

特に、結婚式や披露宴、格式の高いお茶会などでは、絹の白または淡い色の長襦袢を着用するのが一般的です。

ただし、例外として、麻の着物自体が許容されるような非常にカジュアルな夏のパーティーや、親しい友人との集まりなど、TPOが許す場合には、染めの麻の長襦袢も選択肢になりえます。

染の麻の長襦袢の選び方 まとめ

染の麻の長襦袢は、夏の着物のおしゃれの幅を広げてくれます。透け感の活かし方や抑え方、そして番手による色の見え方の違いなど、色々と試しながらご自身のスタイルに合う一枚を見つけてください。

この記事を読んだ方は、次にこちらの記事も読まれています。

浴衣を着物風に着る着方 夏着物になる浴衣の柄 生地 帯 着付け方法

セオアルファの浴衣の生地とは 単衣着物の反物や撫松庵の絵羽浴衣のおすすめ

夏の着物の汗対策に役立ちます。