麻の長襦袢における「番手(ばんて)」とは、糸の細さを表す単位です。この数字が大きいほど糸は細く、生地は薄く、しなやかになります。逆に、数字が小さいほど糸は太く、生地は厚く、丈夫になります。

麻の繊維を割く回数が番手の数字だとイメージすると分かりやすいです。

割く回数が多いほど麻糸が細い=番手数が大きい

PICK UP

▼その他の麻の長襦袢について▼

麻襦袢の番手とは

番手が着心地に与える影響

-

番手が大きい(糸が細い)ほど

- 生地が薄く、軽くなるため、通気性が高く涼しいと感じられます。

- 肌触りがしなやかで、チクチク感が少ない傾向にあります。

- 接触冷感(肌から熱を奪う涼しさ)が増します。

- 一般的に高級な麻の長襦袢に用いられ、価格も高くなる傾向があります。

- 夏場の盛夏(真夏)向けに適しています。

- 100番手、120番手、140番手などがあります。

-

番手が小さい(糸が太い)ほど

- 生地が厚手になり、しっかりとした風合いになります。

- 耐久性が高く、丈夫な傾向があります。

- 盛夏だけでなく、春先や秋口など、比較的長い期間着用したい場合におすすめです。

- 80番手

麻の長襦袢の主な番手と選び方の目安

麻の長襦袢でよく使われる番手は、80番手と100番手です。

一般的に80番手の麻襦袢が標準だと言われています。

- 100番手~:

- 最大限の涼しさを求める方におすすめです。非常に薄手で、汗をかいてもすぐに乾き、肌にまとわりつきにくいのが特徴です。

- 80番手:

- 100番手よりもやや厚手ですが、それでも麻ならではの吸湿性と速乾性は健在です。

- 盛夏だけでなく、春から秋にかけても着用したい方にもおすすめです。

- 絹の柔らか物に合わせる場合は、着物との添いが悪く感じるかもしれません。そのような場合は、100番手をお使いください。

- 経糸80番手×緯糸100番手

- メーカーによっては経糸80番手緯糸100番手の麻襦袢があります。その分お値段も抑えめになっています。

麻襦袢の80番手とは

「80番手」とは、糸の太さを表す単位で、数字が大きいほど糸が細く、数字が小さいほど糸が太いことを意味します。つまり、麻襦袢における80番手は、麻糸全体の中では比較的細い麻糸を使用していることを示します。

80番手の麻襦袢の特徴

-

肌触り・風合いの良さ:

- しなやかでなめらか: 糸が細いため、生地全体がしなやかで、肌に触れた時にチクチク感が少なく、なめらかな肌触りを感じられます。これは、麻特有のごわつきが抑えられるためです。(体質によりチクチク感を感じる場合があります)

- 上品な光沢: 細番手の麻糸は、光沢感が増し、見た目にも上品さが漂います。

-

通気性・吸湿速乾性:

- 涼しさ: 麻本来の優れた通気性と吸湿速乾性はそのままに、細い糸で織られることで、より薄く、軽い生地になり、夏の暑い時期でも蒸れにくく、涼しく着用できます。

- 汗をかいても快適: 汗をかいてもすぐに吸収し、速やかに乾くため、べたつきにくく、サラッとした肌触りが続きます。

-

汎用性・着用期間:

- 盛夏から単衣の時期まで: 80番手は、100番手などの極細番手よりは厚みがあるため、盛夏だけでなく、春の単衣の時期や秋口のまだ暑さが残る時期にも着用しやすいとされます。年間を通して比較的長く着たい方にもおすすめです。

- 透け感: 100番手などよりは透けにくい傾向にありますが、麻襦袢は一般的に透け感があるものです。気になる場合は、肌襦袢や着物の色との組み合わせを考慮すると良いでしょう。

-

品質と価格:

- 品質: 細い糸を紡績するには、より良質な麻の原料が必要であり、また繊細な糸を織るには高い技術が求められます。麻襦袢では80番手~140番手があります。麻襦袢の中では価格が抑えられる傾向にあります。

- 耐久性: 一般的に、糸が細くなると強度は低下する傾向がありますが、麻自体が丈夫な素材であるため、通常の着用であれば問題ありません。

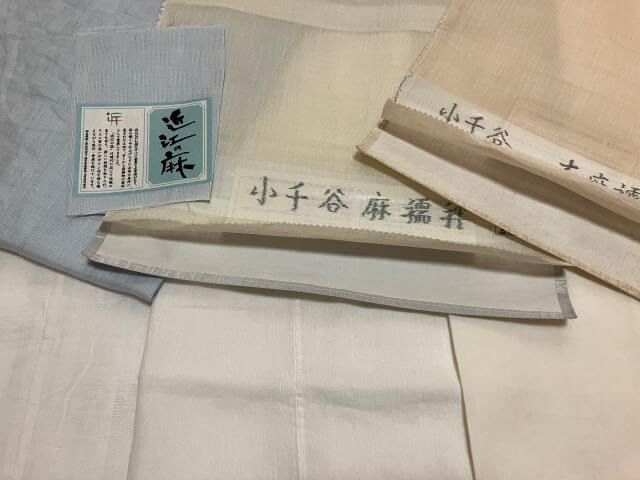

80番手の麻襦袢の主な産地

- 近江麻(滋賀県): 経糸・緯糸ともに80番手で織られた麻襦袢が多く見られます。肌触りの良さと吸湿性・放湿性の高さが特徴です。

- 小千谷縮・小千谷麻(新潟県): 小千谷の麻襦袢も、80番手のものが多く作られています。経糸に80番手、緯糸に100番手といったように、異なる番手を組み合わせて独特の風合いを出しているものもあります。

80番手まとめ

麻襦袢の80番手は、涼しさと快適さに加えて、盛夏だけでなく、単衣の時期にも活躍するため、一枚持っていると重宝するでしょう。購入の際は、肌触りや透け感、そして用途を考慮して選ぶことが大切です。

麻襦袢の100番手とは

「100番手」とは、麻糸の太さを表す単位で、数字が大きいほど糸が細く、数字が小さいほど糸が太いことを意味します。したがって、麻襦袢における100番手は、標準よりも細い麻糸を使用していることを示します。これは麻襦袢に使用される番手の中でも、高級とされる部類に入ります。

100番手の麻襦袢の特徴

-

究極の肌触りと風合い:

- 絹のようななめらかさ: 糸が極めて細いため、麻特有のハリやシャリ感が極限まで抑えられ、絹のような滑らかでしっとりとした肌触りを実現しています。個人差はありますが、チクチク感はほとんど感じられません。

- とろけるような着心地: 生地が非常に柔らかく、体に吸い付くようなとろけるような着心地が特徴です。ドレープ性も非常に優れています。

- 上品な光沢感: 細い糸で高密度に織り上げられるため、麻本来の清涼感のある光沢がより際立ち、非常に上品で高級感のある外観となります。

-

圧倒的な通気性と吸湿速乾性:

- 究極の涼しさ: 糸が極めて細いため、生地の目(織り目)が非常に細かく、薄く、軽くなります。これにより、麻本来の優れた通気性がさらに高まり、軽やかさと涼しさを提供します。盛夏の暑い時期でも、非常に快適に着用できます。

- 抜群の吸湿・放湿性: 汗をかいても瞬時に吸収し、速やかに発散するため、肌が常にサラサラとした状態に保たれ、べたつき感がありません。

-

繊細さと扱い:

- 薄さと透け感: 非常に薄く織られているため、透け感は80番手の麻襦袢よりも感じられます。着物との組み合わせや、肌襦袢の着用を考慮する必要があります。

- デリケートな取り扱い: 糸が細く、生地が繊細であるため、洗濯や保管にはより丁寧な扱いが求められます。手洗いや専門店でのクリーニングが推奨されることが多いです。

-

最高級品としての位置づけと価格:

- 厳選された原料と高度な技術: 100番手の麻糸を紡績するには、極めて良質な麻の繊維を厳選する必要があり、またそれを繊細に織り上げるには非常に高度な織り技術と熟練した職人の技が不可欠です。

- 希少性と高価格: 上記の理由から、100番手の麻襦袢は生産数が少なく、希少価値が高いため、麻襦袢の中でも高級品として位置づけられ、価格も高価になります。

100番手の麻襦袢の主な産地

- 近江麻(滋賀県): 近江の麻織物の中でも、高級品として100番手の麻襦袢が生産されています。近江晒(近江晒し)などの加工技術によって、さらに風合いが向上します。

- 小千谷縮・小千谷麻(新潟県): 小千谷でも、極細番手の麻糸を用いた上質な麻襦袢が作られています。伝統的な技術と現代の技術が融合し、独特のシャリ感と滑らかさを両立させた製品もあります。

100番手まとめ

麻襦袢の100番手は、「着心地と涼しさ、そして極上の肌触り」を求める方に最適な高級の番手です。特に、夏の暑さを少しでも快適に過ごしたい、あるいは特別な日の装いに上質さを加えたいという場合に、その真価を発揮します。価格は高価になりますが、その価値に見合うだけの快適さと満足感を提供してくれるでしょう。

麻襦袢の120番手とは

「120番手」とは、麻糸の太さを表す単位で、数字が大きいほど糸が細く、数字が小さいほど糸が太いことを意味します。したがって、麻襦袢における120番手は、極めて細い麻糸の中でもさらに一段と細い「超極細番手」の麻糸を使用していることを示します。これは麻襦袢に使用される番手の中でも、最上級かつ非常に希少な部類に入ります。

120番手の麻襦袢の特徴

-

究極を超える肌触りと風合い:

- 比類ないなめらかさ: 糸が尋常でなく細いため、麻本来のハリやシャリ感がほぼ完全に消え失せ、まるでシルクやカシミヤのような、とろけるような滑らかさとしっとりとした肌触りを実現します。肌への刺激は皆無に等しく、まさに「素肌感覚」の着心地です。

- 空気のような軽さ: 生地が驚くほど薄く、軽く、繊細に織り上げられます。身につけていることを忘れるほどのエアリーな軽やかさです。

- 優雅なドレープ性: 極細の糸と緻密な織りによって、生地が非常に柔らかく、優雅で美しいドレープを描きます。身体の動きにしなやかに寄り添い、美しいシルエットを保ちます。

- 繊細な光沢: 光を反射する表面が非常に滑らかなため、上品で奥深い光沢を放ちます。

-

最高の通気性と吸湿速乾性:

- 究極の涼感: 糸がこれ以上ないほど細いため、生地の目(織り目)が極めて緻密でありながら、空気の層が生まれやすく、圧倒的な通気性を誇ります。日本の蒸し暑い夏でも、これ以上ないほどの涼しさを提供します。

- 瞬時の吸放湿: 汗をかいても即座に吸い上げ、速やかに蒸発させるため、肌は常にサラリとしており、べたつきや不快感が一切ありません。まるで肌が呼吸しているかのようです。

-

極めて高い希少性とデリケートな扱い:

- 最高級の原料と卓越した技術: 120番手という超極細の麻糸を紡績するには、非常に長く均一で不純物の少ない、最高品質の麻の繊維が不可欠です。また、このような繊細な糸を寸分の狂いもなく織り上げるには、熟練中の熟練した職人の、まさに神業ともいえる高度な技術と、特殊な織機が必要となります。

- 限られた生産数: 上記の理由から、120番手の麻襦袢は生産数が極めて少なく、非常に希少価値が高い逸品です。市場に出回ることも稀です。

- 最上級のデリケートさ: 糸がこれ以上ないほど細いため、生地は非常に繊細です。洗濯は必ず手洗いまたは専門のクリーニング店に依頼し、取り扱いには最大限の注意が必要です。引っかかりや摩擦には弱いため、保管方法にも配慮が求められます。

- 極度の透け感: 非常に薄いため、透け感は麻襦袢の中でも最も顕著です。着用する着物の色柄や、合わせる肌襦袢の色や素材にも細心の注意を払う必要があります。

-

最高級品の頂点と価格:

- 120番手の麻襦袢は、麻襦袢のラインナップの中でも文字通り最高峰に位置する製品です。その希少性、製造の難しさ、そして得られる究極の快適さから、価格も非常に高価になります。一般的な麻襦袢の数倍から、時にはそれ以上の価格で取引されることも珍しくありません。

120番手の麻襦袢の主な産地

このような超極細番手の麻襦袢は、限られた産地でしか生産されていません。主に、長年の麻織物の歴史と技術を持つ産地で、ごく少量のみ生産されます。

- 小千谷縮・小千谷麻(新潟県): 日本の麻織物の中心地である小地谷では、最高級品とし120番手の極細の麻糸を用いた上質な麻襦袢がごく少量生産されています。

120番手まとめ

麻襦袢の120番手は「究極の贅沢品」と呼ぶにふさわしい逸品です。その肌触り、軽さ、涼しさは、他のどの素材や番手の襦袢でも味わえない、唯一無二の体験を提供します。夏の暑さ対策としてだけでなく、着物という日本の文化を深く愛し、最高の快適さと満足感を求める方にとって、まさに理想の襦袢と言えるでしょう。入手は困難を極めますが、もし出会うことがあれば、その価値をぜひ体感していただきたい究極の麻襦袢です。

麻襦袢の140番手とは

「140番手」とは、麻糸の太さを表す単位で、数字が大きいほど糸が細く、数字が小さいほど糸が太いことを意味します。したがって、麻襦袢における140番手は、現在の麻織物技術において到達しうる、最も細い部類に入る「超々極細番手」の麻糸を使用していることを示します。これは一般的な市場ではほとんど見かけることがなく、究極中の究極、幻の番手とも称される非常に希少な存在です。

140番手の麻襦袢の特徴

-

究極を極めた肌触りと風合い:

- 空気のような存在感: 糸が尋常でなく細いため、生地の存在感がほとんど感じられません。身につけていることを完全に忘れてしまうほどの、空気のような軽さと柔らかさです。

- 奇跡の滑らかさ: 麻特有のシャリ感やチクチク感は皆無で、まるで最上級のシルクや、とろけるようなカシミヤを思わせる、信じられないほどの滑らかさと肌触りを実現します。肌に吸い付くような感覚は、もはや別次元です。

- 優雅極まるドレープ: 極めて細い糸で織られるため、生地が非常にしなやかで、身体の動きに合わせて水のように流れるような、優雅で美しいドレープを描きます。

-

圧倒的を通り越した通気性と吸湿速乾性:

- 究極の涼感体験: 糸が極めて細く、生地が極限まで薄く軽いため、これ以上ないほどの通気性を誇ります。日本の猛暑日でも、襦袢を着用しているとは思えないほどの涼しさと快適さを提供し、体温の上昇を最大限に抑えます。

- 瞬間的な吸放湿性: 汗をかいても瞬時に吸収し、その場で蒸発させてしまうかのような速乾性を持っています。肌は常にドライでサラサラの状態が保たれ、べたつきとは無縁です。

-

まさに「芸術品」としての希少性と扱い:

- 奇跡的な原料と至高の技術: 140番手という人類が紡ぎうる麻糸の限界に近い細さの糸を紡績するには、世界でもごく限られた地域でしか採取できない、最高の麻の繊維の中から、さらに厳選に厳選を重ねた、非の打ちどころのない麻の原料が必要です。そして、この繊細すぎる糸を寸分の狂いもなく織り上げるには、一般的な織機では不可能であり、熟練した職人の長年の経験と、特殊な改造を施された、あるいは特別に設計された織機、そして極めて緻密な手作業が不可欠となります。

- 生産量の極少化と幻の存在: 上記の理由から、140番手の麻襦袢は、生産数が極めて限られており、年間で数反、あるいはそれ以下しか生産されないことも珍しくありません。一般的な呉服店で目にすることはほとんどなく、特別なルートや展示会などでしかお目にかかれない、まさに「幻の襦袢」と言える存在です。

- 究極のデリケートさ: 糸が極限まで細いため、生地は非常にデリケートです。着用時や保管時には、摩擦や引っかかり、強い力に細心の注意を払う必要があります。洗濯は、専門家によるクリーニングがよいでしょう。

- 究極の透け感: 極限まで薄く軽いため、透け感は麻襦袢の中で最も顕著です。着用する着物や肌襦袢の色柄によっては、透けてしまう可能性を考慮する必要があります。

-

最高級品のさらに上を行く価格:

- 140番手の麻襦袢は、その原料の希少性、製造工程の途方もない難しさ、そして得られる究極の快適さから、麻襦袢の価格帯の頂点に君臨する製品です。一般的な麻襦袢の何倍、あるいは10倍以上の価格となることも珍しくなく、まさに「美術品」や「工芸品」としての価値を持つ逸品です。

140番手の麻襦袢の主な産地

このような超々極細番手の麻襦袢は、世界的に見てもごく限られた、麻織物の歴史と技術が最も高度に発達した産地でのみ、実験的あるいは限定的に生産される可能性があります。

- 小千谷縮・小千谷麻(新潟県): 日本の麻織物の中心地である小地谷では、技術の粋を集めた最高級品として、時に140番手の超極細の麻糸を用いた上質な麻襦袢がごく少量生産されています。

140番手まとめ

麻襦袢の140番手は、単なる衣類を超え、日本の伝統技術と素材の可能性が到達した、まさに「至高の芸術品」と言えます。その着心地は、言葉では表現しきれないほどの究極の快適さを提供し、夏の着物ライフを全く新しい次元へと引き上げます。もし運良く出会う機会があれば、その繊細さと美しさ、そして技術の結晶をぜひ体感していただきたい、特別な麻襦袢です。

麻襦袢、番手のまとめ

麻襦袢に使われている番手には80番手から140番手があります。一般的な標準の番手は80番手が使われています。

肌の敏感な方には80番手は刺激になる場合があるので、100番手以上の細い上質な麻襦袢をお試しください。

100番手でも十分な上質さを感じることが出来るかもしれませんが、さらに極上の120番手や貴重な140番手の麻襦袢もあります。

80番手、100番手ではカラフルな麻襦袢もあるので、夏の着物をおしゃれに楽しみましょう。

この記事を読んだ方は、次にこちらの記事も読まれています。

浴衣を着物風に着る着方 夏着物になる浴衣の柄 生地 帯 着付け方法

セオアルファの浴衣の生地とは 単衣着物の反物や撫松庵の絵羽浴衣のおすすめ

夏の着物の汗対策に役立ちます。